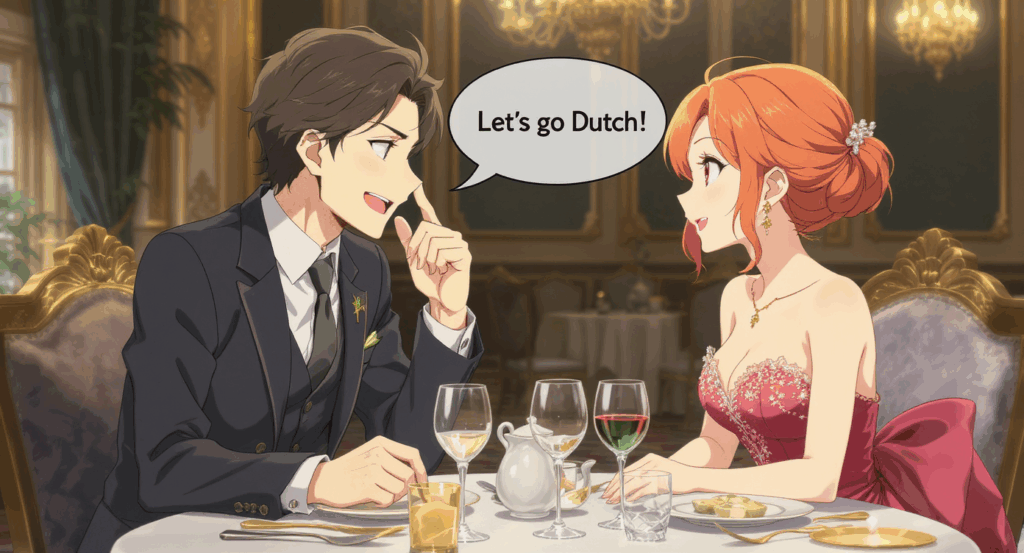

「Let’s go Dutch!」

この一言が「割り勘にしよう」という意味だと知っている人は多いでしょう。しかし、その裏に国家間の嫉妬とプライドが渦巻く、壮絶なディスり合いの歴史が隠されていることを知る人は、ほとんどいません。

なぜ、割り勘が「オランダ式」なのか?

なぜ、情熱的なキスが「フランス式」なのか?

実は、私たちが何気なく使っている国名入りの英語表現は、かつての世界大国が言葉を武器に繰り広げた、壮大なプロパガンダの名残なのです。

✅ この記事で分かること

- 「割り勘=オランダ」の黒すぎる由来と、イギリスの陰湿なネガティブキャンペーン

- フレンチキスはフランスへの悪口?「お洒落」と「不道徳」の境界線

- 自殺行為を意味する「Dutch act」…なぜここまで嫌われたのか?

- 「お先に失礼」はフランスでもイギリスでも“相手のせい”という衝撃の事実

- 言葉の裏に隠された、国家間のリアルな愛憎劇

史上最悪のディスり合い?イギリス vs オランダ

すべての始まりは17世紀。当時、世界の海を舞台に貿易の覇権を争っていたのが、新進気鋭のイギリスと、”黄金時代”の真っ只中にあったオランダでした。

三度にわたる英蘭戦争で激しく火花を散らした両国。イギリスは武力だけでなく、言葉の力でもオランダの評判を徹底的に貶めようと画策します。そう、国家ぐるみの壮大なネガティブキャンペーンです。

その結果、「Dutch(オランダの)」という単語には、これでもかというほどネガティブな意味が上塗りされていきました。

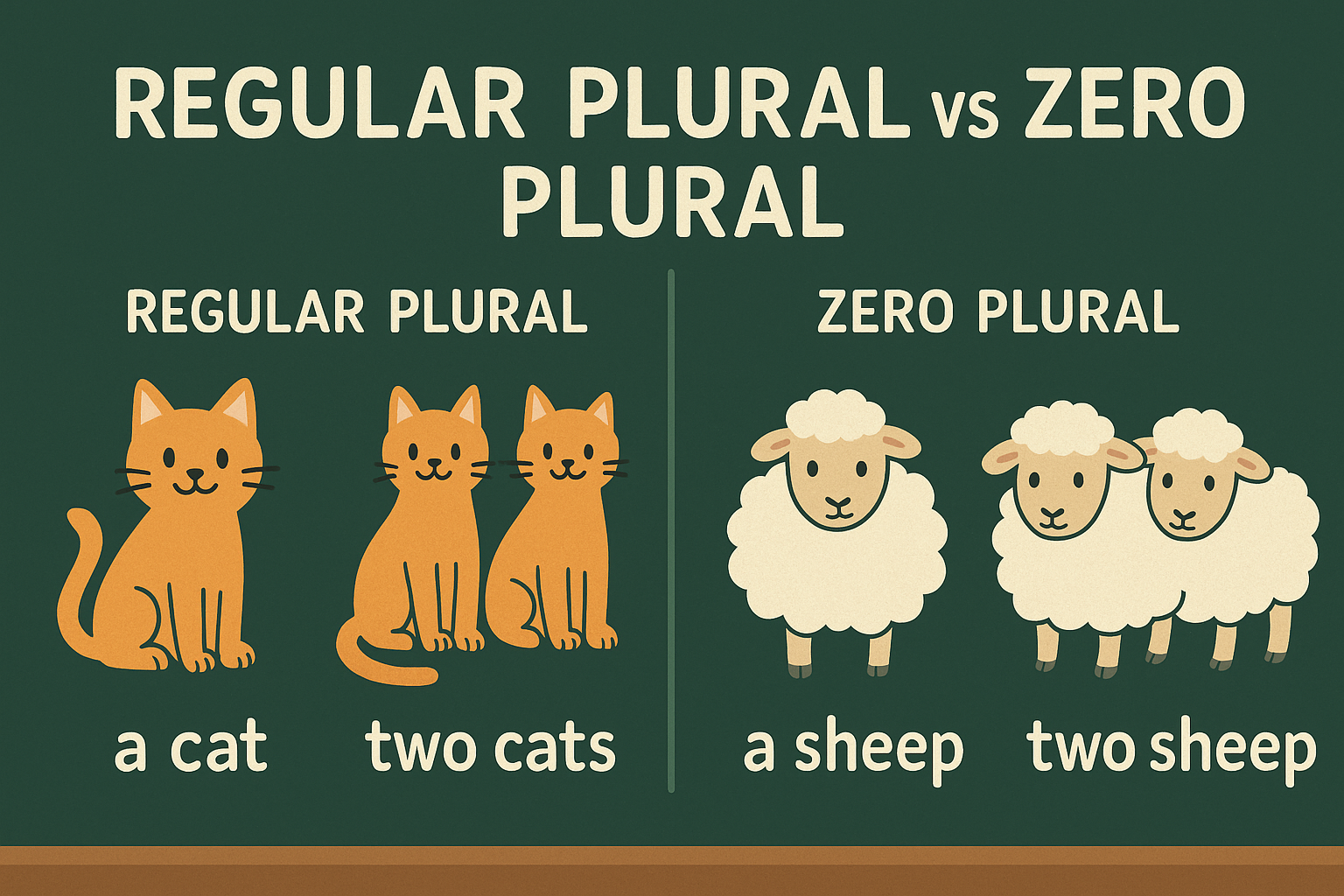

Go Dutch / Dutch treat(割り勘にする / オランダ式のおごり): 「あいつらはおごるという文化がなく、常に個人で支払うケチな連中だ」というレッテル貼りのための言葉です。「オランダ人のおごり(Dutch treat)」と言いながら、実際は「各自で払え」という意味。強烈な皮肉が込められています。

Dutch courage(オランダ人の勇気): これは「酒の勢いで得た、から元気」のこと。戦場でオランダ兵がジンを飲んで士気を高めていた様子を、「酒の力を借りなければ戦えない臆病者め!」とイギリス側が揶揄したのが始まりです。

Dutch uncle(オランダのおじさん): 親切ぶって、厳しく恩着せがましい説教をする人のこと。「口うるさい親戚」というニュアンスで使われます。

Dutch act(オランダ人の行為): そして、極めつけがこれ。なんと「自殺」を意味するスラングです。絶望的な状況からの逃避、という意味合いで使われ、オランダ人に対する侮蔑の念が最も強く表れた表現と言えるでしょう。

このように、イギリスは「ケチ」「臆病」「恩着せがましい」「すぐ逃げる」といった、ありとあらゆる汚名を「Dutch」という言葉に着せていったのです。割り勘という一つの習慣が、ここまで悪意に満ちた言葉として定着したのは、海上の覇権をかけた国家のプライドが背景にあったからなのです。

「お洒落」と「不道徳」の代名詞、フランス

さて、お次はイギリスのもう一つの永遠のライバル、フランスの登場です。フランスに対するイメージは、オランダへのそれとは少し異なります。「洗練されていてお洒落」という憧れと、「享楽的で不道徳」という軽蔑が入り混じった、複雑な感情が言葉に表れています。

French kiss(フランス式のキス): ご存知、舌を深く絡める情熱的なキスのこと。しかし、当のフランスでは単に「baiser(キス)」と呼ばれていました。これは、恋愛に対してよりオープンで情熱的なフランス文化を、イギリスやアメリカが少しばかりの好奇と軽蔑を込めて「フランス式」と名付けたのが始まりです。つまり、「自分たちとは違う、ちょっとハレンチなキス」というニュアンスが含まれていたのです。

take French leave(フランス式の退去): パーティーや集まりで、主催者に挨拶もせず黙って帰ること。18世紀のフランス社会では、ホストを煩わせないよう、客が静かに帰るのが洗練されたマナーとされていました。しかし、それをイギリス人が「礼儀知らずな連中だ」と皮肉ってこう呼ぶようになったのです。

Pardon my French(私のフランス語をお許しください): これは、うっかり汚い言葉(Fワードなど)を口走ってしまった後に使う言い訳のフレーズ。「今のは英語じゃなくて、品のないフランス語だと思って聞き流してくれ」という、これまた強烈な皮肉とジョークが込められています。

面白いのはここからです。当のフランスでは、同じ行為を filer à l’anglaise(イギリス式に立ち去る)と呼びます。

お互いに「失礼な帰り方をするのは、あいつらの流儀だ!」と、文化的な責任をなすりつけ合っているのです。国家間のライバル意識がこんなところにも表れているなんて、面白いですよね。

世界の本音がダダ漏れ!国名イディオムの世界

オランダ、フランス以外にも、世界各国のステレオタイプを反映した表現は山ほどあります。中には、現代では使うべきでない差別的なものも含まれますが、「歴史的な背景」として知っておくと、言葉の面白さが倍増します。

| 国名 | 表現 | 意味と由来 |

|---|---|---|

| 🇬🇷 ギリシャ | It’s all Greek to me | 「ちんぷんかんぷん」。古代ローマ時代、ラテン語を話す人々にとってギリシャ語が難解だったことに由来。シェイクスピアの作品で使われ広まりました。 |

| 🇮🇪 アイルランド | Irish goodbye | 「take French leave」と同じく、黙って帰ること。アイルランド系移民に対する「酒飲みで、いつの間にかいなくなる」という偏見が元になっています。 |

| 🇨🇳 中国 | Chinese whispers | 「伝言ゲーム」。人から人へ話が伝わるうちに、内容が全く変わってしまう様子を指します。ヨーロッパから見て、中国語が複雑で理解不能に聞こえたことから来ています。 |

| 🇲🇽 メキシコ | Mexican standoff | 「三すくみの膠着状態」。誰もが武器を構え、動くに動けない絶体絶命の状況。西部劇映画などで、メキシコ人の登場人物が陥るシーンから広まったとされます。 |

| 🇹🇷 トルコ | Young Turk | 「若手の改革派、急進派」。これは珍しくポジティブな意味で使われる表現。20世紀初頭にオスマン帝国で改革を求めた「青年トルコ人」運動に由来し、組織に新しい風を吹き込む若者を指します。 |

| 🇮🇳 インド | Indian summer | 「小春日和」。秋の終わりに訪れる、暖かく穏やかな晴天のこと。北米の先住民(インディアン)が、この時期に冬支度のための狩りを行ったことに由来すると言われています。 |

<まとめ>言葉は、世界を映し出す“ヤバい”鏡

「Go Dutch」から始まった国名イディオムの旅、いかがでしたか?

たった一言の裏側に、戦争の歴史、国家間のライバル意識、そして時には憧れと軽蔑が渦巻いていることがお分かりいただけたでしょう。言葉は、単なるコミュニケーションの道具ではありません。それは、文化、歴史、そして人々の“本音”を映し出す、恐ろしくも面白い鏡なのです。

これらの表現の多くは、現代の価値観では不適切とされるステレオタイプに基づいています。公の場で軽々しく使うべきではないものも多いでしょう。

しかし、その言葉が生まれた背景を知ることで、私たちは歴史のリアルな一面を垣間見ることができます。そして、言葉が持つ影響力の大きさと、異文化を理解することの本当の意味を学ぶことができるのです。

次にあなたが「割り勘」にするとき、頭の片隅で、かつて海を支配した二つの大国の、壮絶なディスり合いの歴史を思い出してみてください。きっと、いつもの会計が、少しだけスリリングに見えてくるはずですから。