「オンライン英会話の録音を聞いたら、自分の声が高くてビックリした…」

「好きな海外俳優が、日本語を話す時だけ声のトーンが違う気がする」

外国語でのコミュニケーション中に、自分の声が普段と違うことに気づき、戸惑った経験はありませんか。まるで、自分の中に「もう一人の自分」がいるかのような、あの不思議な感覚。

実は、その現象はあなただけのものではありません。外国語を話す際に声のトーンが変わることは、科学的にも心理学的にも裏付けのある、ごく自然な反応なのです。しかし、その変化は単なる「気のせい」や「癖」ではなく、私たちの脳、心、そして身体が総動員された結果、引き起こされています。

なぜ言語を切り替えるだけで、私たちの声はこれほどまでに変わるのでしょうか。今回は、この興味深い現象の裏に隠されたメカニズムを、複数の角度から徹底的に解明していきます。

✅ なぜ声は変わる?核心に迫る6つの科学的根拠

この複雑な現象を理解するための、重要なポイントを整理しました。

- 心理的な緊張と不安:「うまく話したい」というプレッシャーが声帯を硬直させ、無意識に声のピッチを上げてしまいます。これは「外国語不安」と呼ばれる心理状態が大きく関わっています。

- 使う筋肉の根本的な違い:日本語が口先周辺の筋肉を主に使うのに対し、特に英語などは、喉・顔・お腹周りの筋肉まで動員します。この「発声アスリート」とも言える筋肉の使い方の違いが、声色を決定的に変えます。

- 言語ごとの「音響設計」:言語にはそれぞれ固有の周波数帯域やリズムが存在します。日本語の平坦なイントネーションに比べ、抑揚の激しい言語を話す際は、自然と高音域を使う機会が増えるのです。

- 無意識の文化的チューニング:相手に好印象を与えようと、その言語圏で好まれるとされる、明るく丁寧な声のトーン(多くは高めの声)に無意識に自分を合わせようとする心理が働きます。

- 「言語ペルソナ」の切り替え:言語を変えることは、思考様式や人格(ペルソナ)をも切り替える行為です。「外国語を話す自分」という新しいキャラクターを演じる中で、声のトーンもその役柄に合わせて変化します。

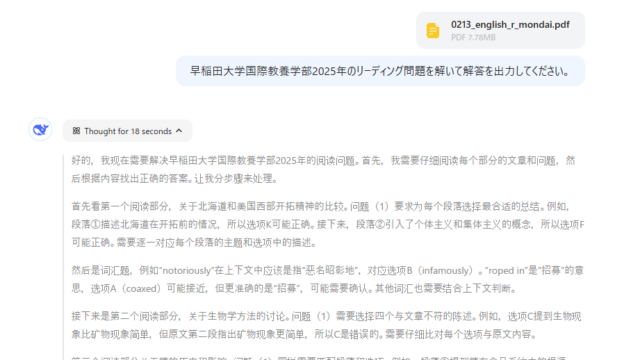

- 習熟度による変化:興味深いことに、学習初期は声が高くなる傾向がありますが、言語に習熟しリラックスして話せるようになると、逆に本来の響きである「低く深みのある声」になる人も少なくありません。

これらの要因がオーケストラのように複雑に作用し合い、あなたの「外国語の声」を創り上げているのです。

なぜ緊張すると声は高くなるのか?―心の状態が声帯に与える影響

まず最も分かりやすい理由が、心理的なプレッシャーです。「間違えたら恥ずかしい」「ネイティブのように流暢に話さなければ」という「外国語不安」は、私たちの自律神経に直接作用し、交感神経を優位にさせます。これにより、体は戦闘モードに入り、全身の筋肉がこわばります。喉にある声帯も、この影響から逃れることはできません。声帯が緊張によって硬く、細く引き伸ばされると、そこを通過する空気の振動数が高まり、結果として声のピッチが上がってしまうのです。これは、人前でのスピーチや初対面の人との会話で声が上ずるのと全く同じメカニズムです。

さらに、「相手に失礼がないように」「親しみやすく思われたい」という対人配慮も、声のトーンを上げる一因となります。特に日本では、丁寧さや謙虚さを示す際に少し高めの声で話す文化的な傾向があります。この習慣が、外国語でのコミュニケーションにおいても無意識に適用され、「丁寧=高い声」という図式で声色をコントロールしている可能性があるのです。

言語はスポーツだ!日本語と外国語の「使う筋肉」の決定的違い

もし、日本語の発声が「ウォーキング」だとすれば、英語などの発声は「全身を使った筋力トレーニング」に例えられます。それほどまでに、使う筋肉の部位と量が根本的に異なるのです。

① 表情筋と舌の可動域

日本語は比較的口の動きが少なくても発話が可能ですが、英語の「th」や「r」の発音では、舌を複雑に動かしたり、唇を大きく使ったりする必要があります。普段使わない顔や舌の筋肉を無理に動かそうとすることで、周辺の筋肉が不自然に緊張し、声の響き方を変えてしまいます。

② 喉発声 vs 胸・腹式発声

日本語は喉のあたりで音を作る「喉発声」が中心です。しかし、多くの欧米言語では、お腹から息を送り出し、胸全体を共鳴させて音を出す「チェストボイス(胸声)」が基本となります。この「チェストボイス」を出す感覚が掴めていないと、息の圧力をうまくコントロールできず、喉だけで頑張ってしまい、結果的に浅く高い声になってしまうのです。これは、歌の初心者が高い声を出そうとして喉を締めてしまう現象とよく似ています。

設計図が根本から違う!言語ごとの「音の科学」

声の変化は、言語が持つ物理的な特性、いわば「音響設計」の違いにも起因します。日本語の音の世界と、例えば英語の音の世界とでは、ルールそのものが違うのです。

一つは「周波数帯域」です。研究によれば、日本語が主に使われる周波数は比較的狭い範囲に集中しているのに対し、英語はより広い高周波帯域まで使用すると言われています。つまり、英語を話すことは、日本語では使わないような高い音域の音を出す必要があるため、全体的な声のトーンが上がって聞こえるのです。

また、「イントネーション(抑揚)」も重要な要素です。日本語のイントネーションは単語レベルでの高低が主で、文全体としては比較的平坦です。一方、英語は文全体が波のように上下するダイナミックな抑揚を持っています。この感情豊かなメロディーを再現しようとすると、自然と声のピッチを大きく上下させる必要があり、その過程で普段よりも高い声を出す場面が増えることになります。

【上級者は逆?】外国語に慣れると「声が低くなる」現象とは

ここまで声が高くなる理由を解説してきましたが、実は、すべての人がそうなるわけではありません。むしろ、外国語に習熟し、リラックスして話せるようになった上級者の中には、逆に「声が低く、深くなった」と感じる人が多くいます。

これは、初期段階で見られた心理的な緊張や、不慣れな筋肉の使い方が解消されるためです。不要な力が抜け、腹式呼吸を伴う「チェストボイス」が自然に使えるようになると、喉はリラックスしたまま、胸や体の空間を使って豊かに声を響かせることができるようになります。その結果、母語を話すときよりも安定した、深みのある低い声が出せるようになるのです。もしあなたの声が低くなってきたと感じたら、それは上達している何よりの証拠かもしれません。

<まとめ>声の変化は、あなたが世界を広げている何よりの証拠

外国語を話すときに声が変わる現象は、私たちの心と体が、未知の言語や文化という新しい環境に必死で適応しようとしている、健気でダイナミックなプロセスの現れです。それは決して恥ずかしいことではなく、むしろあなたが自身の可能性を広げ、新しい世界への扉を開けようとしている力強い証なのです。

高い声になってしまうのは、あなたが真剣にコミュニケーションを取ろうとしているから。そして、いつかその声が低く、深みのあるものに変わったなら、それは言語があなたの身体に馴染んだ証拠です。声の変化そのものを、自分の成長のバロメーターとして楽しんでみてはいかがでしょうか。