かつて、学習効率が通常の5倍から、時には50倍にも達するとされ、世界中の教育界に革命的な衝撃を与えたSuggestopedia「サジェストペディア」という学習法がありました。

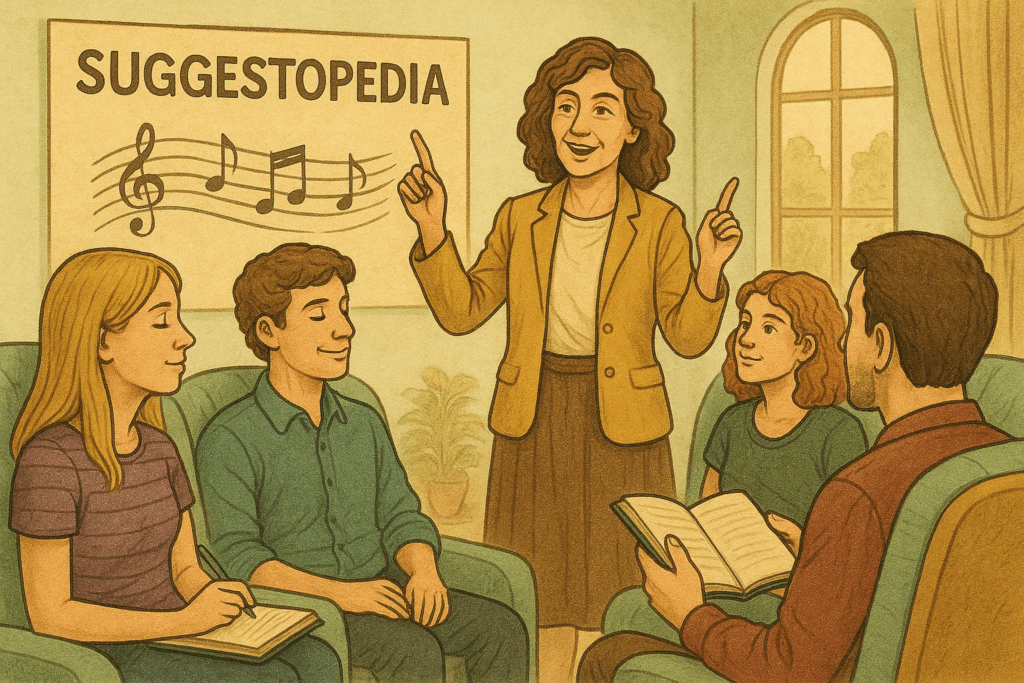

ブルガリアの精神科医であり教育学者でもあったゲオルギー・ロザノフ博士によって1960年代に提唱されたこの方法は、まるでSFの世界。快適なアームチェアに深く身を沈め、心地よいバロック音楽が流れるリラックスした空間で、教師が特別な抑揚で語りかける言葉に耳を傾けるだけ。それだけで、外国語の単語を1日に1000語以上も記憶できたという、信じがたい報告が次々と上がったのです。

一体、この魔法のような学習法は、どのような理論に基づいていたのでしょうか。そして、一時はユネスコもその効果を認めるほど一世を風靡したにもかかわらず、なぜ現在、その名は主流からほとんど姿を消してしまったのでしょう。

この記事では、サジェストペディアの謎に満ちたメカニズムを徹底的に解き明かし、その輝かしい栄光と、やがて訪れる衰退の真相に深く迫ります。

✅ 奇跡の学習法「サジェストペディア」の核心

この学習法の本質を理解するための重要ポイントを整理します。

- 脳のリミッター解除という発想:人間は「勉強は苦痛で難しいものだ」という社会的な暗示や過去の失敗体験によって、自ら脳の学習能力に強力なブレーキをかけている、という考えが全ての原点です。

- 五感を刺激するリラックス空間:学習者の緊張を根本から取り除くため、快適な椅子、柔らかな間接照明、壁に飾られた美しい絵画など、学習塾とは思えないラウンジのような環境が徹底的に作り込まれました。

- 毎分60拍のバロック音楽:特に心拍数に近いテンポのバロック音楽をBGMとして使用。これが脳波をリラックスしつつも集中した「アルファ波」の状態に導き、潜在意識の扉を開く鍵になるとされました。

- 計算され尽くした「暗示」の技術:教師は絶対的な権威として振る舞い、学習者に架空の役割を与えて遊ばせ、音楽のリズムに合わせて詩を詠むように教材を朗読します。これら全てが、学習の壁を取り払うための心理的演出でした。

- 科学的再現性の欠如という壁:ロザノフ博士の研究所では驚異的な成果が報告されましたが、他の研究機関による追試では同様の結果が得られず、「プラセボ効果ではないか」という批判が常に付きまといました。

- 商業化による質の劣化:ブームに乗り、手法の本質を理解しないまま模倣した質の低いプログラムが乱立。これが「怪しげなもの」というイメージを広め、評判を落とす一因となりました。

- 現代教育への静かなる貢献:サジェストペディア自体は廃れましたが、その思想は「加速学習(Accelerated Learning)」などの後継メソッドに受け継がれ、学習者の心理的ケアや最適な学習環境の重要性という概念を教育界に根付かせました。

これらの要素が奇跡的な相乗効果を生み出すと同時に、その特異性ゆえに科学的な検証の壁にぶつかり、やがて歴史の表舞台から姿を消していくことになったのです。

脳の封印を解く鍵―「偽りの受動性」とバロック音楽

サジェストペディアの最も根幹にあるのは、「人間の脳は、本来もっと巨大な記憶能力を持っている」という信念です。ではなぜ、私たちはその能力を発揮できないのか。ロザノフ博士は、その原因を「アンチサジェスティブ・バリア(反暗示的な障壁)」にあると考えました。これは、これまでの人生で植え付けられた「自分は記憶力が悪い」「勉強は苦手だ」「間違えたら恥ずかしい」といった、無数のネガティブな思い込みが作り出す心理的な壁のことです。

この強固な壁を突破するために用意されたのが、徹底的に管理された学習環境とバロック音楽でした。心拍数に近い毎分60拍前後のゆったりとしたバロック音楽は、脳波をアルファ波が優位な状態へと導きます。ロザノフ博士はこの状態を「偽りの受動性(pseudo-passivity)」と呼びました。これは、心と体は深くリラックスしているにもかかわらず、意識はぼんやりせず、むしろ穏やかに研ぎ澄まされている状態です。この時、普段は固く閉じられている潜在意識の扉が開き、情報が何の抵抗もなく、まるでスポンジが水を吸うように脳に流れ込むと考えられたのです。意識的に「暗記しよう」と力むのではなく、無意識のレベルで膨大な情報を吸収させること。それが、この学習法の真の狙いでした。

それは学習か、演劇か―計算され尽くした「暗示」の舞台装置

サジェストペディアは、単に音楽を流すだけの学習法ではありません。学習者を「学習」という行為から解放するための、まるで演劇のような緻密な心理的演出が施されていました。

① 教師の絶対的な「権威」と信頼感

教師は白衣を着用するなど、医学的・科学的な権威をまとって登場します。その自信に満ちた立ち居振る舞い、穏やかで揺るぎない口調は、「この人に身を委ねれば大丈夫だ」という強力なポジティブな暗示を学習者に与え、学習への不安を根本から取り除きます。

② 「第二のペルソナ」による自己解放

授業の冒頭、学習者は新しい名前と職業を与えられ、その役になりきって過ごします。例えば「私はフランスから来た画家のピエールです」といった具合です。この「第二のペルソナ(second persona)」を演じることで、「勉強が苦手な本来の自分」という自己認識から解放され、子どものように失敗を恐れず、遊び心を持って新しい知識に触れることができたのです。

③ クライマックス「コンサート・セッション」

授業のハイライトは、パッシブ・セッションとも呼ばれる「コンサート」です。学習者がアームチェアでリラックスする中、教師はバロック音楽を背景に、特別な3つのトーン(普通の声、静かなささやき声、厳かで感情を込めた声)を使い分け、音楽のリズムに乗せて教材をドラマティックに朗読します。学習者は内容を理解しようとする必要はなく、ただその音の響きに身を委ねるだけ。この儀式的な体験が、学習内容を深く感情的な記憶として刻み込むとされました。

<まとめ>失われた魔法と、教育史に残した確かな遺産

これほどまでに革新的だったサジェストペディアが、なぜ歴史の表舞台から消え去ったのでしょうか。最大の理由は、やはりその驚異的な効果に、厳密な科学的再現性が伴わなかったことです。ロザノフ博士の管理下では驚くべき成果が上がりましたが、第三者が同じ手法で試みても、結果は平凡なものに終わることが多かったのです。そのため、「学習者の期待感が生み出すプラセボ効果に過ぎない」という批判を、最後まで覆すことはできませんでした。

さらに、博士自身が晩年、テレパシーといった超心理学的な領域にまで言及したことも、科学界からの敬遠を招きました。また、世界的なブームの中で、金儲け目的の質の低い模倣プログラムが横行し、「サジェストペディア=怪しい」というネガティブなイメージが定着してしまったことも、衰退に拍車をかけました。

しかし、サジェストペディアの挑戦は、決して無駄だったわけではありません。その思想は、後の「加速学習(Accelerated Learning)」や「全脳学習」といったメソッドに脈々と受け継がれています。そして何よりも、学習者の心理状態や学習環境が、学びの質を大きく左右するという、今では当たり前となった考え方を世に広めた功績は計り知れません。

サジェストペディアは、学習の「魔法」を科学として証明することはできませんでした。しかし、その根底に流れる「学びを、苦痛な義務から、人間的で喜びに満ちた体験へ」という高潔な理想は、時代を超えて、教育のあり方を問う私たちに、今もなお重く、そして温かいメッセージを投げかけているのです。