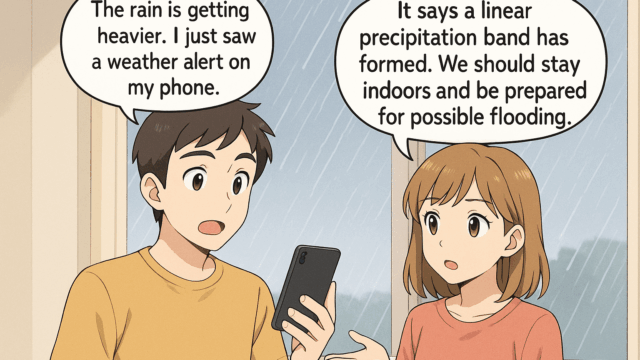

「『お疲れ様』を英語で言うと、なんて言うのが一番しっくりくるんだろう?」

この疑問に、あなたも一度はぶつかったことがあるはずです。そして、多くの人が “Good job” や “Thank you for your hard work” といった答えにたどり着き、しかしどこか違和感を拭えずにいたのではないでしょうか。

それもそのはず。結論から言えば、私たちが日常で使う「お疲れ様」に100%合致する英訳は、存在しないのです。これは単なる言語の違いではありません。この万能すぎる挨拶の裏には、評価や感謝という言葉だけでは到底説明できない、日本人特有の「共同体への帰属意識」という、深く、そして特殊な文化的背景が隠されているからです。

なぜこの言葉は翻訳不可能なのか。そして、この一言が持つ本当の意味とは何なのか。日本の歴史や文化の深層まで掘り下げ、その謎を徹底的に解き明かしていきます。

✅ なぜ「お疲れ様」は翻訳できないのか?その核心に迫るポイント

この言葉の本質を理解するための重要ポイントを整理します。

- 驚異のマルチタスク性:挨拶、労い、感謝、共感、会話の開始・終了の合図など、あらゆる文脈で機能します。英語のように状況ごとに言葉を使い分ける必要がありません。

- 根底にある「共同体意識」:この言葉の真髄は「あなたも私も、同じ目的や困難な時間を共有した“仲間”である」という連帯感の確認作業にあります。共に流した汗や過ごした時間そのものを尊ぶ感覚です。

- 「プロセス」を労う文化:個人の成果(結果)を具体的に褒める欧米文化に対し、「お疲れ様」はそこに至るまでの苦労や過程(プロセス)全体を、個人ではなく集団として労います。

- 「内」と「外」を分ける境界線:社内やチーム内など「身内」に対しては多用しますが、取引先など「社外」の人には「お世話になっております」を使うのが一般的です。これは、言葉が共同体の境界線として機能している証拠です。

- 相手を「察する」思いやり:相手が「疲れているだろう」という状況を言葉にしなくても察し、その見えない努力や苦労に対してかける、日本的な思いやりの精神が凝縮されています。

- 時間軸を超える魔法:過去の労をねぎらう「(昨日は)お疲れ様でした」、現在の状況を共有する「お疲れ様です」、未来の協力をお願いする前のクッションとしての「お疲れ様です」など、過去・現在・未来を繋ぐ役割も果たします。

これらの要素が複雑に絡み合い、「お疲れ様」は単なるフレーズを超え、日本人の精神性を色濃く反映した、翻訳不可能な文化的象徴となっているのです。

なぜ”Good job”や”Thank you”では本質を捉えきれないのか?

多くの人が代替案として挙げる英語表現が、なぜしっくりこないのか。具体的なシーンを想像すると、そのズレはより明確になります。

例えば、“Good job”(よくやった)。これは明確な「評価」の言葉であり、基本的には上司から部下へ、あるいは先生から生徒へ、といった力関係の中で使われます。同僚や、ましてや上司に “Good job!” と言えば、状況によっては「何様だ?」と不快に思われる可能性すらあります。廊下ですれ違いざまに挨拶として “Good job!” と言うことは、まずあり得ません。

では、“Thank you for your hard work”(あなたの頑張りに感謝します)はどうでしょうか。これはより丁寧ですが、「感謝」という特定の感情に限定されます。また、”hard work”(大変な仕事)と具体的に言及することで、かえって恩着せがましく聞こえたり、相手が「いや、そんなに大変じゃなかったけど…」と感じたりする可能性もゼロではありません。会議の冒頭で、これから議論をする相手に「感謝します」と言うのも不自然です。

「お疲れ様」の凄みは、評価や感謝の意図がなくても使える点にあります。それは、同じ空間や時間を共有しているという事実だけで成立する、究極のソーシャルワードなのです。

言葉の正体は「同じ釜の飯を食う」仲間への参加証明書

「お疲れ様」の根底に流れる「共同体意識」は、日本の歴史的背景と深く結びついています。田植えや稲刈りなど、村全体で協力しなければ成り立たなかった農耕民族としての歴史が、個人の成果よりも集団の和やプロセスを重んじる「村社会」の文化を育みました。

① 「結果」より「プロセス」を共有する文化

欧米のビジネスシーンでは、個人の達成した「結果」が評価の主軸となります。しかし日本の「お疲れ様」は、結果の良し悪しに関わらず、そこに至るまでの「プロセス」を共に歩んだ仲間へ向けられます。プロジェクトが失敗に終わったとしても、私たちは「お疲れ様」と声を掛け合います。これは、結果以上に、共に苦労したという事実そのものを尊び、共有する文化の表れなのです。

② 言葉が作る「ウチ」と「ソト」

「お疲れ様」は、所属するコミュニティの「ウチ」の人間に対して使われる、仲間意識の確認ツールです。会社という共同体の中で、私たちは毎日この言葉を交わすことで、「私たちは同じ船に乗る仲間だ」という無言の確認をしています。一方で、お客様や取引先という「ソト」の人間には使わないのがマナーです。この使い分け自体が、言葉によって仲間とそれ以外を区別する、日本的な人間関係のあり方を象徴しています。

【実践編】もう迷わない!状況別・「お疲れ様」の気持ちを伝える英語フレーズ

では、海外の同僚などと働く際に、「お疲れ様」の気持ちを伝えたい時はどうすれば良いのでしょうか。完璧な一語がない以上、状況に応じて気持ちを分解し、最適な表現を選ぶ必要があります。

● 仕事を終えて退社する時

→ “Have a good evening!” / “See you tomorrow!” / “Take it easy.”

(日本語の「お先に失礼します」「お疲れ様でした」のニュアンスに近い、シンプルな別れの挨拶です)

● 大きな仕事やプロジェクトが終わった時

→ “Great work, everyone.” / “We did it!” / “That was a huge effort, well done team.”

(チーム全体の健闘を称え、達成感を共有する表現です)

● 遅くまで残業している同僚にかける言葉

→ “You’re working late today.” / “Don’t work too hard.” / “Are you holding up okay?”

(相手を気遣う気持ちを表現します。「頑張って」ではなく「無理しないで」のニュアンスです)

● 仕事を手伝ってくれた相手に

→ “Thanks for your help, I really appreciate it.” / “I couldn’t have done it without you.”

(具体的な感謝を伝えることで、労いの気持ちを示します)

<まとめ>「お疲れ様」は日本人の心を映す、世界に誇るべき魔法の言葉

見てきたように、「お疲れ様」が英語に訳せないのは、それが単なる挨拶ではなく、集団の中での調和と連帯を重んじ、互いの見えない苦労を察して思いやる、日本人の精神文化そのものを内包した言葉だからです。それは、私たちのアイデンティティの一部と言っても過言ではありません。

グローバル化が進む中で、英語のコミュニケーションスキルはもちろん重要です。しかし同時に、私たちの言葉の背景にある、このユニークで温かい文化を理解し、誇りに思うこともまた、同じくらい大切なことではないでしょうか。

明日からあなたが口にする「お疲れ様」の一言。それは、ただの挨拶ではなく、仲間との絆を確かめ、相手を思いやる、日本が育んだ素晴らしい文化の結晶なのです。