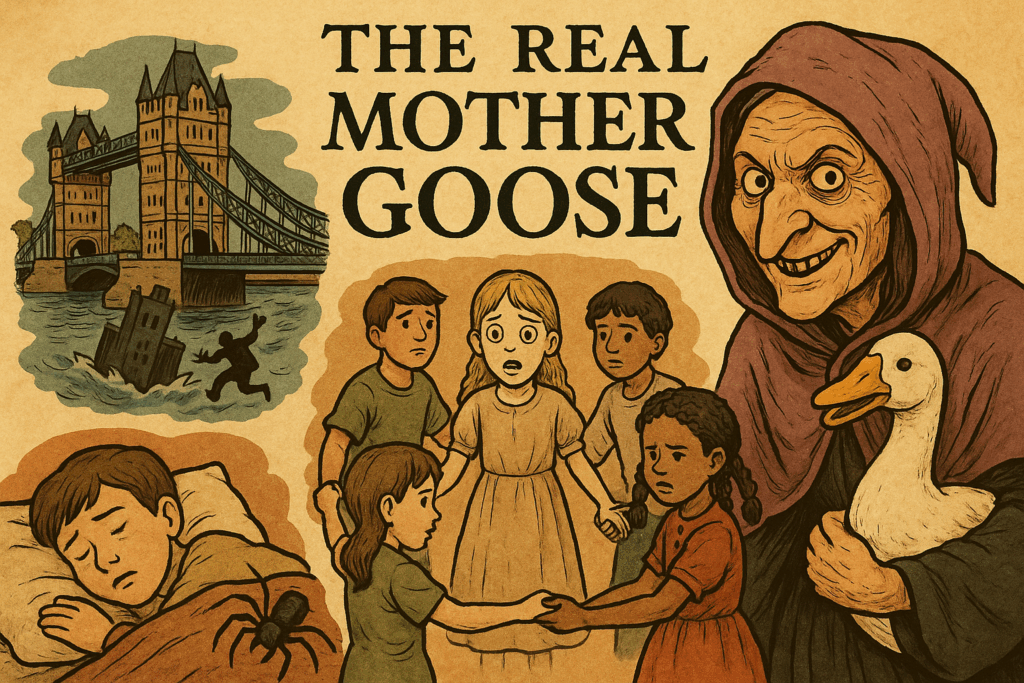

「きらきら星」や「ロンドン橋落ちた」など、誰もが一度は口ずさんだことのあるマザーグース。 親しみやすく、リズミカルなそのメロディーは、世界中の子どもたちに愛されています。 しかし、その無邪気な歌詞の裏に、歴史の闇や残酷な真実が隠されているとしたら…?

実は、多くのマザーグースには、作られた時代の社会背景や事件、風刺が色濃く反映されているのです。 これから紹介する歌の「本当の意味」を知ってしまえば、もう二度と、昔と同じ気持ちでこの歌たちを聴けなくなるかもしれません。

これから、その恐ろしくも魅力的なマザーグースの世界の扉を開いていきます。

✅ マザーグースに隠された恐ろしい真実

この記事で解き明かす、いくつかの歌に秘められた説をまとめました。

- 『ロンドン橋落ちた』:橋の建設のために子どもを捧げる「人柱儀式」の様子を歌っているという説。

- 『リング・ア・リング・オー・ローゼズ』:ヨーロッパの人口の多くを失ったといわれる黒死病(ペスト)の恐怖を歌ったとされる説。

- 『ハンプティ・ダンプティ』:擬人化された卵ではなく、内戦で破壊された「大砲」がモデルだったという説。

- 『リジー・ボーデン、斧を持って』:実際に起きた未解決の斧殺人事件を題材にした、子どもたちの残酷な縄跳び歌。

これらの説は、可愛らしい童謡のイメージを根底から覆すものばかりです。その背景を一つずつ見ていきましょう。

【豆知識】そもそも「マザーグース」って何?

「マザーグース(Mother Goose)」とは、特定の作者がいるわけではなく、主にイギリスで古くから口伝えで受け継がれてきた童謡やわらべ歌の総称です。 その数は600から1000以上あるとも言われています。 イギリスでは「ナーサリーライム(Nursery Rhymes)」と呼ばれるのが一般的です。 なぞなぞ歌や子守歌、教訓を含むものなど種類は様々で、文字が読めない人々が歴史や出来事を語り継ぐための手段でもありました。 口承で伝わってきたため、時代や地域によって歌詞が少しずつ変化し、多様な解釈が生まれる要因となっています。

人柱の悲劇か?―『ロンドン橋落ちた』に隠された残酷な儀式

「ロンドン橋落ちた、落ちた、落ちた」というフレーズは、遊び歌として日本でも非常に有名です。 歌の中では、木やレンガ、鉄など様々な材料で橋を架け直そうとしますが、どれもうまくいきません。 そして最後に「見張り番を置こう」という一節が登場します。

一見すると何気ない歌詞ですが、一説にはこの「見張り番」こそが「人柱」を意味するとされています。 古代、大きな建造物を作る際に、神への生贄として人間を土台に埋める「人柱」という風習が世界各地に存在したと言われています。 この歌は、何度も崩落するロンドン橋を頑丈にするため、犠牲となる子ども(歌詞中の”My fair lady”)を捧げる儀式の様子を、無邪気な遊び歌に見せかけて伝えているのではないか、という恐ろしい解釈が存在するのです。

“バラの輪”は死の兆候―『リング・ア・リング・オー・ローゼズ』と黒死病

「バラの輪をつくろう、ポケットに花束を」と歌われるこの遊び歌も、その裏には壮絶な歴史が隠されていると言われています。 最も有力なのが、17世紀にロンドンで大流行した黒死病(ペスト)の惨状を歌ったという説です。

① バラの輪(Ring-a-ring o’ roses)

これはペストの初期症状である、皮膚に現れる赤い発疹を指しているとされています。

② ポケットの花束(A pocket full of posies)

当時は、病気の悪臭や感染を防ぐためにハーブを詰めた袋を持ち歩く習慣があり、これを表していると言われます。

③ ハックション!(A-tishoo! A-tishoo!)

病が進行し、末期症状として現れる激しいくしゃみを表し、死が目前に迫っていることを示唆します。

④ みんな倒れる(We all fall down)

そして最後には、人々が次々と命を落としていく様子を描写しているのです。 この説は後世になってから広まったという指摘もありますが、多くの人々の意識の中でペストの恐怖と強く結びついている歌であることは確かです。

ただの卵じゃない―『ハンプティ・ダンプティ』の本当の正体

塀から落ちてバラバラになり、王様の兵隊でも元に戻せなかったハンプティ・ダンプティ。 ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』の影響で、擬人化された卵のキャラクターとして広く知られています。 しかし、元の歌には「卵」だという記述は一切ありません。

この歌は元々「なぞなぞ歌」であり、その正体は、17世紀のイギリス内戦で王党派が使用した「ハンプティ・ダンプティ」という愛称の巨大な大砲だったという説が有力です。 1648年のコルチェスター包囲戦で、城壁の上に据えられたこの大砲は、議会軍の攻撃で城壁ごと崩れ落ち、二度と元に戻す(修理する)ことができなかったといいます。 一度壊れてしまえば取り返しがつかない、という教訓や、権力の失墜を風刺した歌だったのかもしれません。

実在の殺人事件を歌う子供たち―『リジー・ボーデン、斧を持って』

数あるマザーグースの中でも、特に直接的で衝撃的なのがこの歌です。 これは1892年にアメリカで実際に起きた「リジー・ボーデン事件」を題材にした、子どもたちの縄跳び歌でした。

裕福な家の娘リジー・ボーデンは、父親と継母を斧で惨殺した容疑で起訴されました。 状況証拠は多かったものの、決定的な証拠はなく、彼女は裁判で無罪となります。 しかし、世間の人々は彼女が犯人だと信じて疑わず、この事件を風刺する歌が生まれました。 「リジー・ボーデン 斧を取り 母を40回 滅多打ち 自分のしたことに気がついて 父を41回 滅多打ち」という歌詞は、事実(実際には殴られた回数はもっと少ない)とは異なるものの、その残酷さで広く知れ渡り、子どもたちが無邪気に口ずさむという、なんとも不気味な形で現代に伝わっています。

<まとめ>なぜ童謡は“怖い”のか―時代を映す鏡としてのマザーグース

今回ご紹介した歌は、数多くあるマザーグースのほんの一部に過ぎません。 マザーグースは単なる子どものための歌ではなく、歴史的な出来事や社会への風刺、人々の生活に根差した教訓などを、後世に伝えるための「暗号」のような役割を担っていたのです。

なぜこれほど残酷な内容が歌になったのでしょうか。 それは、厳しい現実を風刺で乗り越える庶民の知恵であったり、子どもへのしつけとして「言うことを聞かないと怖いことになる」と戒める意味合いがあったりしたからだと言われています。

次にあなたがこれらの歌を耳にするとき、そのメロディーの向こう側に、全く違う景色が見えてくるはずです。 可愛らしい歌声の裏に潜む、歴史の影。 それこそが、マザーグースが時代を超えて人々を惹きつけてやまない、本当の魅力なのかもしれません。