「インド人の英語は、文法は少し違うかもしれないけど、とにかくパワフルで説得力がある」——グローバルな舞台で活躍する彼らに接して、そう感じたことはありませんか?完璧な英語を目指すあまり萎縮しがちな私たち日本人から見ると、彼らの堂々とした話しぶりは、時に羨ましく、そして不思議に映ります。

その自信の源泉は、単なる国民性ではありません。そこには、イギリス植民地時代にまで遡る根深い歴史、数千の言語がひしめく国内の特殊な事情、そして世界経済を勝ち抜くためのしたたかな生存戦略が複雑に絡み合っているのです。

なぜ彼らは、細かな間違いを恐れず、英語をこれほどまでに強力な「武器」として使いこなせるのか。その深層心理と社会的背景を徹底的に解き明かし、私たちがコミュニケーションにおいて本当に大切にすべきことは何かを探ります。さらに、知っていると面白い「インド英語」の実例もご紹介します。

✅ インド人の「英語への自信」を解き明かす6つの鍵

このテーマの核心を理解するための、より詳細なポイントはこちらです。

- 植民地が生んだ「エリートの言語」という歴史:イギリス統治時代、英語能力は社会的成功と直結していました。この「支配者の言語=エリートの証」という歴史が、今なお英語を話すことへのプライドと自信の礎となっています。

- 22の指定言語をつなぐ「リンク言語」としての役割:インド国内では地域によって全く言葉が通じません。そのため、異なる言語を持つ国民同士が繋がるための「中立的な共通語(リンク言語)」として、英語が不可欠な社会的インフラの役割を担っています。

- 「伝われば勝ち」という究極の実践主義:多様な訛りや背景を持つ14億人が話すため、「ネイティブのような完璧さ」は追求されません。それよりも「意図が伝わるか」が全てであり、間違いを恐れないコミュニケーション文化が醸成されています。

- IT大国を支える「経済の生命線」:世界のITアウトソーシング(BPO)を支え、グローバル企業で活躍するためには英語が必須スキルです。英語は「教養」であると同時に、豊かな生活を手に入れるための「稼ぐ道具」なのです。

- 幼少期からの徹底した英語イマージョン教育:都市部や中間層以上の家庭では、授業のすべてを英語で行う「English Medium」の学校が主流です。幼い頃から英語で学び、思考する環境が、自然な運用能力と心理的ハードルの低さを育んでいます。

- 創造的解決策「Jugaad(ジュガード)」精神の表れ:これは「ありあわせのもので何とかする」というインド特有の精神です。この考え方が英語にも適用され、完璧な語彙や文法がなくても、知っている言葉を駆使して何とか伝えようとする力強さにつながっています。

これらの要因が、インド人特有のダイナミックで自信に満ちた英語スタイルを形作っているのです。

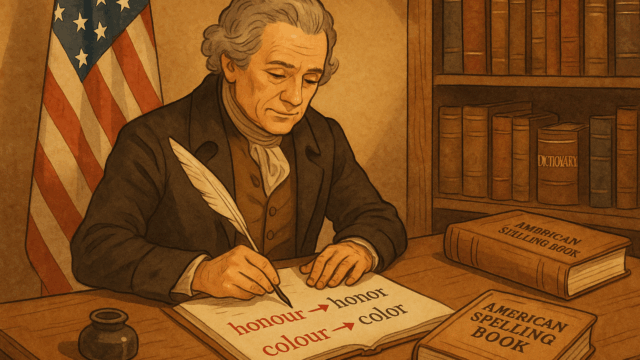

歴史の遺産か、それとも武器か―英語が持つ「特別な地位」

インドにおける英語の重要性を理解するには、19世紀のイギリス植民地時代にまで遡る必要があります。当時、イギリスの歴史家トーマス・マコーレーは、インド統治を円滑にするため「肌の色はインド人だが、意見、道徳、知性においてイギリス人である」階級を育成する英語教育を推進しました。これにより、英語は単なる外国語ではなく、行政、司法、高等教育の言語となり、それを操る者はエリート層として社会の支配階級を形成していきました。

独立後、ヒンディー語を唯一の公用語にしようという動きもありましたが、ヒンディー語を母語としない、特に南インドの州から猛烈な反発が起こりました。その結果、英語は「準公用語」としてその地位を維持し続けることになります。こうして英語は、国内の言語対立を回避し、多様な民族をつなぎとめる「リンク言語」としての役割を担うことになったのです。彼らにとって英語を話すことは、歴史的なエリート意識と、現代社会を生き抜くための実用性が融合した、極めて自然な行為なのです。

「完璧」より「伝達」―インド式コミュニケーションの神髄

インド人の英語の強さの核心は、そのメンタリティにあります。

① 多様性が生んだ「伝達至上主義」

インド国内には、タミル語訛り、ベンガル語訛り、パンジャブ語訛りなど、無数の「インド英語」が存在します。誰もが訛っているのが当たり前の環境では、「正しい発音」という概念自体が希薄です。重要なのはただ一つ、「相手に自分の言いたいことが伝わるか」。この一点に集中するため、彼らは物怖じせずにどんどん話します。この姿勢が、結果として彼らのコミュニケーション能力を飛躍的に高めています。

② 経済成長を生き抜く「必須ツール」

1990年代以降のIT革命で、インドは世界のバックオフィスとなりました。欧米企業のコールセンターやソフトウェア開発を請け負うBPO産業が爆発的に成長し、英語力は高給な仕事を得るための最低条件となりました。インド工科大学(IIT)をはじめとするトップクラスの大学では、授業も研究もすべて英語です。彼らにとって英語は、学問や趣味ではなく、自らの人生を切り拓き、厳しい競争社会を勝ち抜くための「生命線」なのです。この切実さが、学習への強い動機と自信につながっています。

今日から使える?面白い「インド英語」の世界

インドでは、ヒンディー語と英語が混ざった「ヒングリッシュ」や、独特の言い回しが日常的に使われます。知っていると、彼らとのコミュニケーションがもっと楽しくなるかもしれません。

- “What is your good name?”

意味:「お名前は何ですか?」

解説:直訳すると「あなたの良い名前は?」となりますが、これは相手への敬意を示す非常に丁寧な表現です。 - “Do the needful.”

意味:「必要なことをやっておいてください」

解説:ビジネスメールなどで頻出する表現。「(文脈から)よしなに計らってください」というニュアンスで、非常に便利な一言です。 - “I have a doubt.”

意味:「質問があります」

解説:”I have a question.” と同じ意味で使われます。授業や会議で頻繁に聞かれるフレーズです。 - “Prepone”

意味:「(予定を)前倒しにする」

解説:”Postpone”(延期する)の対義語として作られたインド発の言葉。非常に論理的で便利なため、他の国でも使われ始めています。 - “Out of station”

意味:「出張中、街にいない」

解説:「駅の外」ではなく、「(普段いる拠点・街から)離れている」状態を指します。不在を伝える自動返信メールなどでよく見かけます。

<まとめ>私たちがインド人の英語から学ぶべきこと

インド人の英語への自信は、一朝一夕に身についたものではありません。それは、植民地支配という歴史的遺産を逆手に取り、多言語社会というハンディキャップを乗り越え、グローバル経済の荒波を泳ぎ切るために磨き上げられた、彼らの知恵とたくましさの結晶です。

私たちが彼らから学ぶべき最大のポイントは、「完璧主義からの脱却」です。細かな間違いを恐れて黙り込むのではなく、今ある自分の力で、伝えたいという強い意志を持って言葉を発すること。インド人の英語は、コミュニケーションの本質が、流暢さや正確さ以上に「伝える意欲」にあることを、力強く教えてくれています。

彼らのパワフルな英語は、もはや「訛り」ではなく、14億人のダイナミズムを乗せた、世界で最も影響力のある「もう一つの標準英語」なのかもしれません。