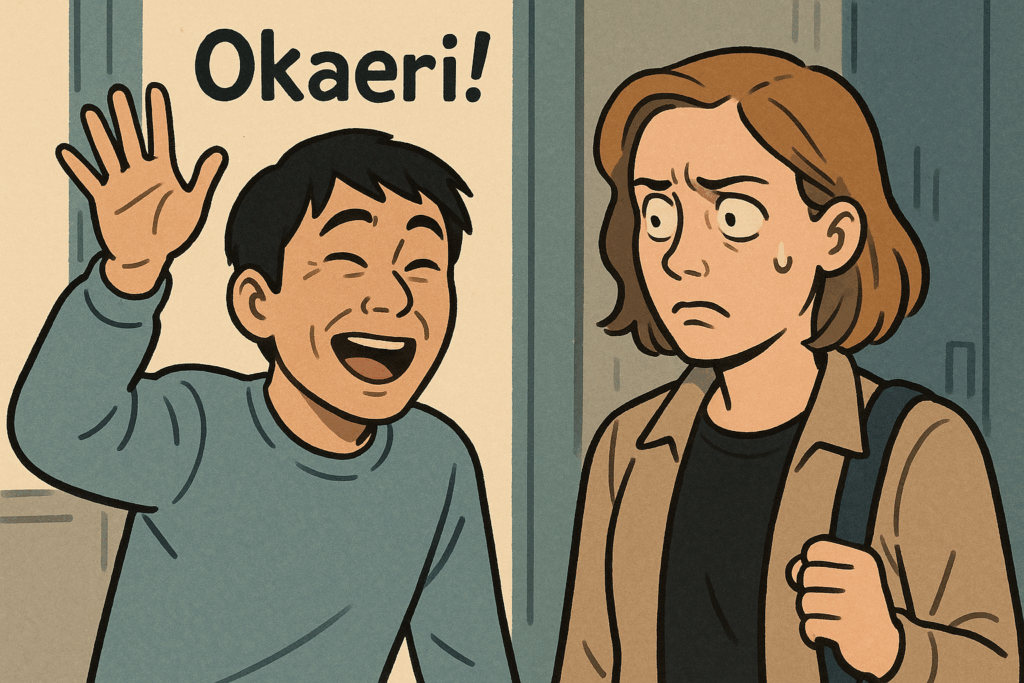

「ただいまー!」「おかえりなさい!」

私たち日本人にとって、一日の活動を終え、家という安息の場所に戻ってきたことを告げるこの温かいやり取りは、あまりにも日常的な光景です。一人暮らしでさえ、静かな部屋に向かってつい「ただいま」と呟いてしまうほど、私たちの身体と心に深く刻み込まれています。

しかし、海外ドラマや映画を観ていて、ふと気づいたことはありませんか?登場人物が家に帰ってきても、この「ただいま」「おかえり」という決まった挨拶が交わされるシーンはほとんどありません。もちろん、「I’m home」や「Welcome back」といった直訳に近いフレーズは存在します。ですが、これらは私たちが毎日交わす「ただいま」「おかえり」が持つ、あの独特の情緒や、帰還を報告し、互いの無事を確認しあうという習慣的な意味合いとは、決定的に異なるのです。

なぜ、彼らは「ただいま」「おかえり」を言わないのでしょうか。その背景を深く探ると、単なる言語の違いという表層的な理由ではなく、「家」や「家族」、そして「個人」に対する、私たちとは根本的に異なる価値観が隠されていました。彼らにとって家は、私たちが無意識に抱いている「帰るべき共同体」とは、少し違うのかもしれません。

✅ 「ただいま」がない文化の核心 ― なぜ挨拶がこれほど違うのか?

この文化的なギャップの根源を理解するための、5つの重要ポイントを整理します。

- 「I’m home」は状況報告:「I’m home」は「私は今、家にいます」という事実を伝える言葉であり、毎日使う定型句ではありません。家が暗い時に「誰かいる?」と呼びかけるようなニュアンスに近いです。

- 「個人」の独立性を重んじる文化:英語圏の文化は、家族内であっても個々のプライバシーと独立性を最大限に尊重します。そのため、自分の所在を常に報告し、互いの帰還を確認しあうという発想自体が希薄です。

- 「ウチ」と「ソト」という境界線の欠如:日本には、家庭や会社といった共同体を「ウチ」、それ以外を「ソト」と明確に区別する文化が根付いています。「ただいま」は、「ソト」という外部世界から、安全な「ウチ」へ無事に帰還したことを共同体に報告する、極めて重要な儀式なのです。

- 家は「個人の城」であるという思想:英語圏には「My home is my castle(我が家は我が城)」という言葉があります。家は個人のプライバシーが守られるべき聖域であり、家族はあくまで「個人の集まり」です。世代を超えて続く運命共同体としての日本の「家(イエ)」の概念とは異なります。

- 言葉よりも行動で示すコミュニケーション:決まった挨拶の代わりに、ハグやキスを交わしたり、「How was your day?(今日はどうだった?)」と具体的に尋ねたりすることで、帰宅した家族への気遣いや喜びを表現するのが一般的です。

これらの要素が複雑に絡み合い、日本と英語圏における帰宅時のコミュニケーションに、大きな違いを生み出しているのです。

「I’m home」はただの状況報告―そこに“情緒”はない

多くの英語教材で「ただいま=I’m home」と紹介されていますが、これは文化的な背景を無視した、あまりにも単純化された訳です。日本語の「ただいま」は、「只今(たった今)、帰りました」という事実報告以上の意味を内包しています。そこには、一日の務めを終えて無事に帰ってこられたことへの安堵感、そして迎えてくれる家族への呼びかけといった、情緒的で共同体的なニュアンスが色濃く込められています。

一方、英語の「I’m home」は、より直接的で、文字通りの意味しか持ちません。例えば、家に入ったものの人の気配がなく、誰かいるか確認するために「I’m home! Anyone here?」と呼びかけるような状況で使われることが多いのです。日常的な帰宅時には、ドアを開けて家族の顔を見れば、わざわざ「Hi, honey, I’m home.」のように言うことは稀で、単に「Hi, honey」や「Hey, guys」といった軽い挨拶で済ませるのが圧倒的に自然です。

同様に、「おかえり」にあたる「Welcome back」や「Welcome home」も、毎日使う言葉ではありません。これらは、長期の旅行や出張、入院からの退院など、特別な状況から帰ってきた相手に対して「よくぞ戻ってきてくれた!」という強い歓迎の気持ちを込めて使われる言葉です。毎日の帰宅で使えば、少し大げさで芝居がかって聞こえてしまうでしょう。

文化の根底にある「個人主義」と「ウチ・ソト意識」の決定的な違い

この挨拶文化の大きな隔たりは、それぞれの社会が歴史の中で育んできた、根源的な価値観と深く結びついています。

① 個人を尊重し、干渉を避ける英語圏

欧米社会は個人主義が基本です。これは「利己主義」とは全く異なり、家族という最も親しい集団の中にあっても、一人ひとりの独立性、プライバシー、そして自己決定権が最大限に尊重されることを意味します。子供が一定の年齢になれば自分のスケジュールは自分で管理するのが当然であり、親であっても子供の部屋に入る前にはノックをするのがマナーです。このような文化では、家族の行動を常に把握し、帰宅を逐一報告させるという行為自体が、過干渉と受け取られかねません。家は「個人の集まり」であり、その個々人が互いの領域を尊重しあう場なのです。

② 共同体の調和を重んじる日本

対照的に、日本の社会は、農耕民族としての歴史から育まれた共同体主義が色濃く残っています。その象徴が「ウチ」と「ソト」という独特の空間認識です。家庭や会社など、自分が所属する集団を安全で信頼できる「ウチ」、その外の世界を警戒すべき「ソト」と捉えるこの考え方は、日本語の構造にまで影響を与えています。この文化において、「ただいま」は単なる挨拶ではありません。「ソト」での危険や緊張から解放され、安全な「ウチ」という共同体へ無事に帰還したことを宣言し、その一員としての自分の場所を再確認するための、極めて重要な儀式なのです。そして「おかえり」は、その帰還を共同体が承認し、温かく迎え入れるという応答の儀式と言えるでしょう。

では、彼らはどうやって愛情を確かめ合うのか?

「ただいま」「おかえり」という言葉がないからといって、英語圏の家族の愛情が希薄なわけでは決してありません。彼らは、日本とは異なる方法で、豊かで深いコミュニケーションを築いています。

その代表格が、ハグやキスといった身体的な接触です。そして、もう一つ非常に重要なのが、「How was your day?(今日はどんな一日だった?)」という問いかけです。これは単なる形式的な挨拶ではなく、相手が今日経験したこと、感じたことへの純粋な興味と関心を示す、コミュニケーションの始まりの合図です。この一言から、「仕事でこんなことがあってね」「学校で友達と…」といった具体的な会話が生まれ、お互いの一日を共有し、共感しあうことで、家族の絆を深めていくのです。定型句のやり取りよりも、こうした日々の具体的な対話こそが、彼らにとっての「おかえり」の役割を果たしているのかもしれません。

<まとめ>言葉の違いは、世界を広げる扉

「ただいま」「おかえり」という、私たちにとって空気のように当たり前の挨拶。それが英語圏に存在しない理由は、言語の優劣ではなく、社会が築き上げてきた歴史、文化、そして価値観そのものの違いにありました。それは、「共同体への帰属」を重んじる文化と、「個人の独立」を尊重する文化の、興味深い対比でもあります。

この違いを知ることは、単に外国語の知識が増えるということ以上の意味を持ちます。それは、私たちが無意識のうちに持っている「当たり前」が、世界では決して当たり前ではないと気づかせてくれます。そして、日本の「ただいま」「おかえり」という言葉が持つ、相手を思いやり、共同体の温かさを確認しあう文化の美しさを、改めて見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

一つの言葉の有無を探る旅は、やがてその国の文化や人々の心へと通じる、壮大な扉を開けてくれます。この小さな発見が、あなたの世界を少しでも広げる一助となれば幸いです。