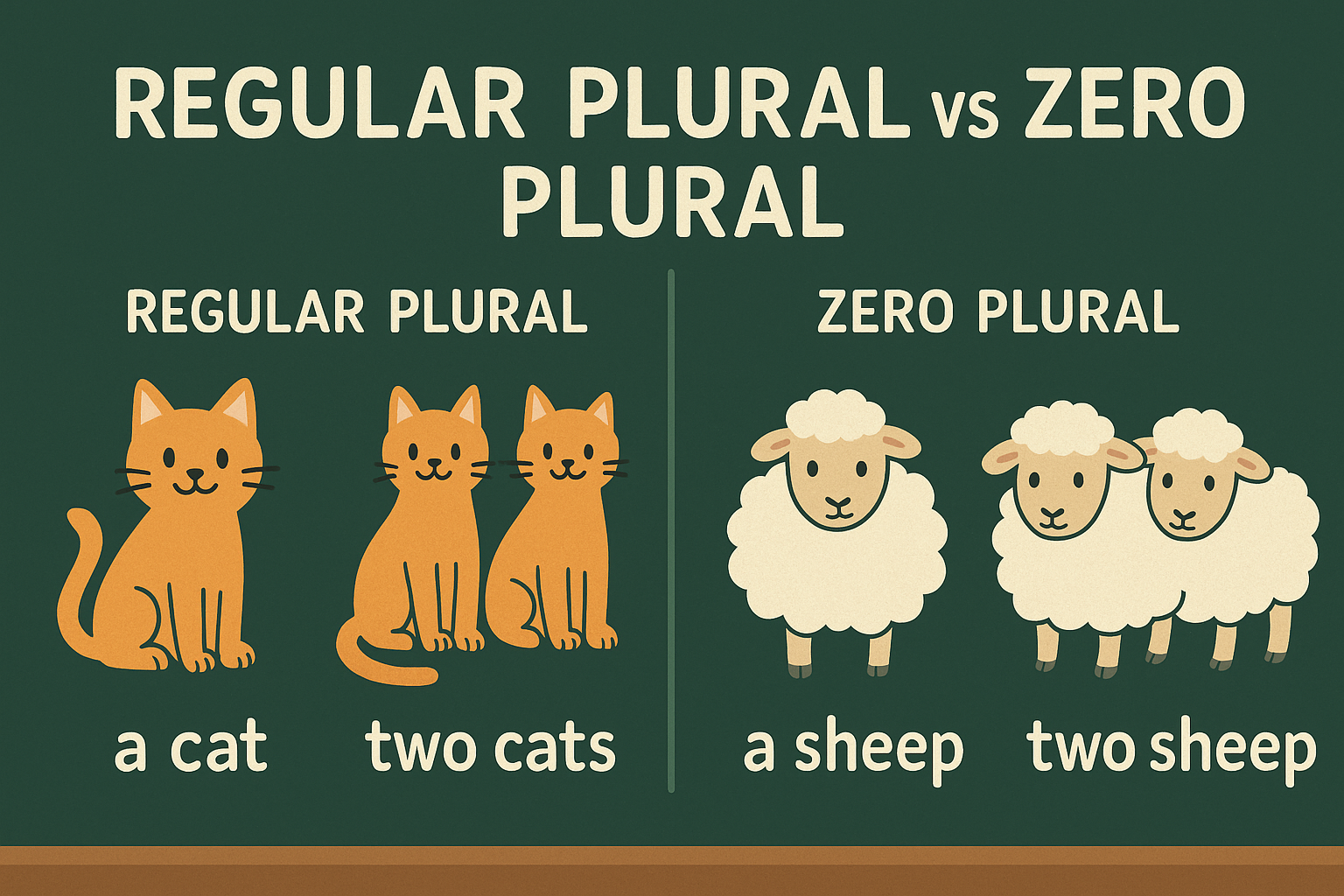

「1匹の猫」は “a cat”、「2匹の猫」は “two cats”。英語を学んでいれば、複数形には “-s” を付けるのが基本だと誰もが知っています。しかし、”a sheep”(1匹の羊)が2匹になると “two sheep” になり、”sheeps” とは言いません。

“deer”(鹿)、”fish”(魚)、”moose”(ヘラジカ)など、なぜか動物の名前には単数形と複数形が同じ「単複同形」の単語が多く存在します。これは一体なぜなのでしょうか?

「昔の英語の名残?」「外来語だから?」様々な憶測が飛び交うこの謎。実はその背景には、英語という言語が刻んできた狩猟や牧畜の歴史、そして多様な言語との出会いが隠されていました。

✅ この記事で分かること

- なぜ動物名に「単複同形」が多いのか、その歴史的背景

- 「狩猟」や「牧畜」が単語の形に与えた影響

- “fish” と “fishes” の微妙な使い分け

- 動物以外にも存在する「単複同形」の単語たち

なぜ複数形にならない?答えは「狩猟民族の視点」にあり

なぜ “deer” や “sheep” の複数形は “-s” を取らないのか?その最も有力な説は、これらの単語が「狩猟」や「牧畜」の対象となる動物を指していることに関係しています。

Wikipediaの「English plurals」の項目によると、特にスポーツハンティングなどの文脈において、獲物となる動物は単数形で複数を示すことが多かったとされています。

“He shot six brace of pheasant” (彼は6羽のキジを撃った)

このように、群れや集合体として捉えられる動物は、一匹一匹を数えるというより、「獲物」や「資源」という一つの塊として認識されていました。そのため、個体を区別する複数形の “-s” が付けられなかった、というわけです。

この用法について、言語学者のエリック・パートリッジは、これらを「スノッブ複数形(snob plurals)」と呼び、貴族階級の狩猟文化から生まれた可能性を指摘しています。なんだか、歴史のロマンを感じませんか?

<単複同形の主な動物名>

bison, buffalo (バッファロー), carp (鯉), cod (タラ), deer (鹿), moose (ヘラジカ), fish (魚), salmon (鮭), sheep (羊), squid (イカ), trout (マス) など

“fish” と “fishes” はどう違う?

「魚」を意味する “fish” も代表的な単複同形の単語ですが、「パンと魚」の聖書物語では “loaves and fishes” と複数形が使われます。この違いは何なのでしょうか?

これも記事に明確な答えがありました。

fish: (種類を問わず)複数の魚、数を数える場合。

例: I caught three fish. (私は魚を3匹釣った)

fishes: 魚の「種類」が複数あることを示す場合。

例: There are many kinds of fishes in this lake. (この湖には多くの種類の魚がいる)

つまり、単に数を言うときは “fish”、生物学的に「魚類」といったニュアンスで多様な種を指すときは “fishes” が使われる傾向があるのです。

動物だけじゃない!乗り物や単位にも潜む「単複同形」

この不思議なルールは、動物だけの専売特許ではありません。私たちの身近な単語にも隠れています。

乗り物: aircraft (航空機), spacecraft (宇宙船), hovercraft (ホバークラフト)

単位 (重さ): stone (イギリスで使われる体重の単位。例: He weighs twelve stone.)

単位 (家畜): head (牛などを数える際の「頭」。例: fifty head of cattle)

これらの単語も、集合的な概念として捉えられることが多いという共通点がありますね。

また、日本語から英語になった samurai や otaku、マオリ語由来の kiwi など、外来語の中にも複数形で “-s” を付けないものがあります。英語が多くの言語から単語を「借用」してきた歴史が、こうした多様な複数形のルールを生み出しているのです。

<まとめ>単語の形は、歴史と文化を映す鏡

“sheep” の複数形が “sheeps” ではない理由。それは、英語を話す人々の祖先が動物たちをどのように見ていたか、つまり狩猟や牧畜という文化や歴史が深く関係していました。

★ 狩猟・牧畜の対象となる動物は、個体ではなく集合体として捉えられ、単複同形になった。

★ “fish” と “fishes” のように、文脈によって複数形を使い分ける単語もある。

★ 動物以外や、日本語などの外来語にも単複同形のルールは見られる。

普段何気なく使っている単語の一つ一つに、壮大な歴史の物語が秘められています。文法のルールを「なぜ?」と掘り下げてみると、言語の持つ面白さや奥深さに、きっとあなたも魅了されるはずです。